Origins:

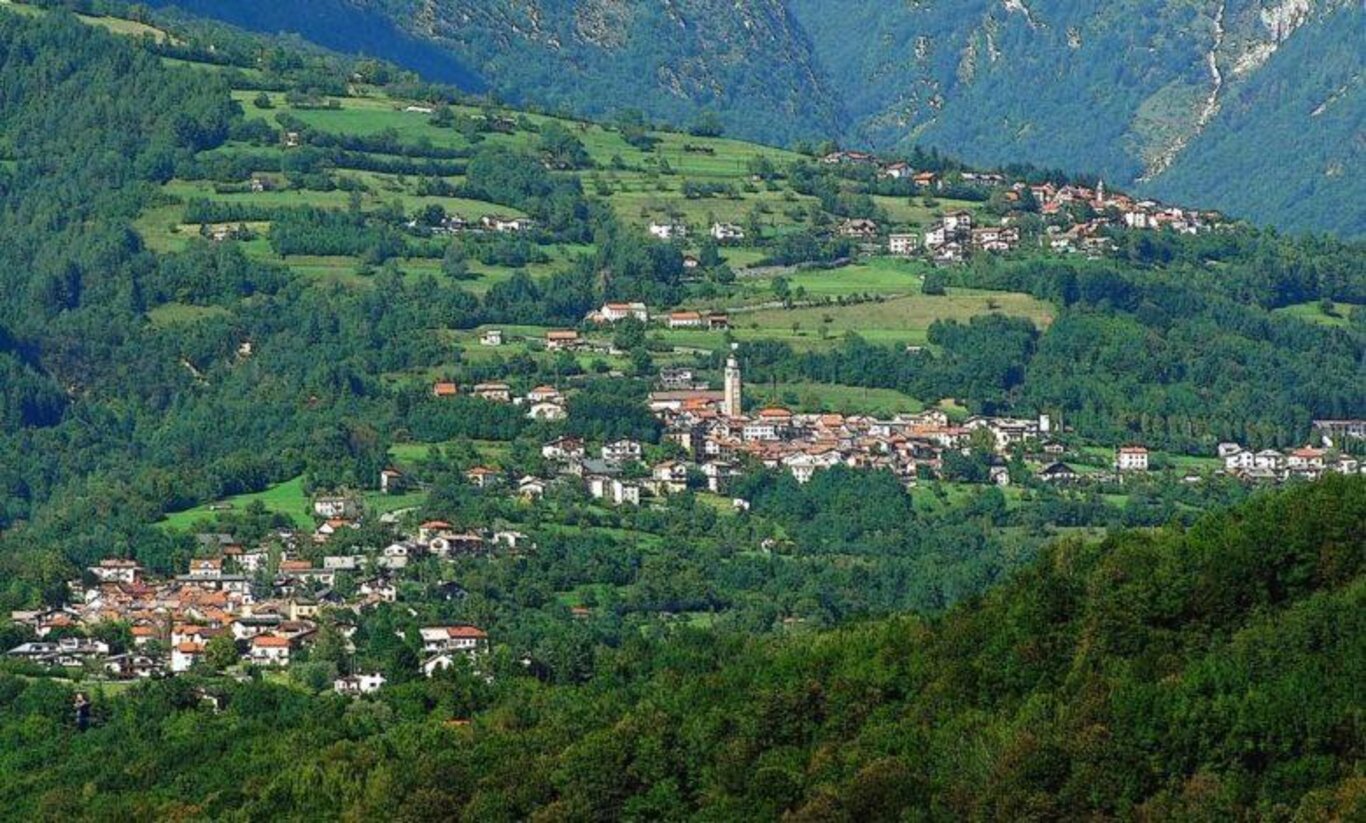

Historical tradition dates the emergence of more or less large villages around churches (pievi) scattered throughout the countryside to around the year 1000. The survival of the current toponym, Pieve, confirms an ancient religious and civil supremacy over the entire Alpago valley. However, it is not sufficient to determine the exact period in which the settlement it identifies was formed. It is certain, as archaeological excavations in the localities of Quers, Staol di Curago, and Pian de la Gnela have revealed, that the area has been inhabited since protohistory, with flourishing settlements located along ancient communication routes that remain mysterious to this day. The artifacts discovered in the necropolises not only testify to a continuous settlement from prehistory to the Roman Empire and beyond, but also offer the image of a rich, thriving, and artistically advanced community. Recent archaeological studies suggest placing the prehistoric settlements within a broad economic and cultural context that was not limited to the Veneto region, but extended beyond national borders into the territories of present-day Slovenia. The medieval and modern history of Pieve d'Alpago is closely tied to the events of the city of Belluno, but evidence of this period is scant. For centuries, a long torpor seems to have enveloped the area, interrupted occasionally by important events such as the investiture of Alpago, which took place in Pieve on October 30, 1340, of Giacoma da Vivaro, widow of the infamous Endrighetto, who ruled over the plain below from his castle in Bongajo. Evidence of this period remains in the churches, particularly the Parish Church of Santa Maria, rebuilt and remodeled several times: its current stylistic composition is the work of the 19th-century Belluno architect Giuseppe Segusini. It houses a painting by Gaspare Diziani. Also noteworthy are the Church of Garna with its coffered ceiling and the 17th-century Villa Falin, the Church of Plois with a wooden crucifix by Andrea Brustolon, and the Church of Curago with a painting from the Piazzetta school. A document from 1662 records that the Municipality of Alpago comprised 19 villages, including Curago, Garna, Pieve, Plois, Tignes, Torch, Torres, and Villa, which are still part of the Municipality of Pieve d'Alpago today as hamlets. Recently, in 2015, the ancient Regola of Plois and Curago was reconstituted.

20th Century:

The First World War, following the brutal Austro-German occupation of Alpago in 1917-1918, brought with it the end of a world; the men at the front, worn out by four years of brutal fighting, were not the same as before: mass society was taking hold, and with it, in the immediate post-war period, the need and yearning for change, transformation, and a rebirth that would be the founding moment of a new era. The Socialist Party's support grew, and in the early general elections of 1921, it still garnered nearly 50% of the vote in Pieve d'Alpago. Meanwhile, emigration from Pieve d'Alpago to other European countries and overseas resumed, often to settle permanently. However, Umberto Trame, in his work "La conca dell'Alpago nelle dolomiti orientale," published in Venice in 1932, described the phenomenon thus: "...the people of Alpago, for the most part, love the land that has been familiar and dear to them since childhood. If they emigrate, most do so temporarily, only long enough to earn the money needed to build a new house or buy the small field next to their own." The dark years of World War II loomed, bringing with them further loss and ruin. Many from Pieve d'Alpago, having left for the front, never returned; they perished in Russia, Greece, or in the internment camps where thousands of Italian soldiers, who, after the armistice with the Anglo-Americans, refused to fight alongside the Germans, ended up. Today, the streets of the town are a reminder of that nearby tragedy that profoundly affected the entire community. After September 8, 1943, German forces occupied the province of Belluno, including it in the Alpine foreland, effectively annexing it to the Reich. The partisan movement also took root in Pieve d'Alpago, beginning with the rectory, where the parish priest, Don Apollonio Piazza, worked. Local historiography has rarely addressed Don Apollonio Piazza, and his pastoral work has not only found recognition in Pieve d'Alpago. Yet the parish priest's life story is one of the most unique and interesting of the twentieth century in the Belluno area. Don Piazza, born in Vigo di Cadore in 1885, achieved a moment of true fame during the First World War, when, behind enemy lines, he communicated Austrian maneuvers to the Italians stationed beyond the Piave River by carrier pigeons and under unimaginable risks. For his work, documented in a commemorative work published on the twentieth anniversary of the liberation, "Priests from Beyond the Piave/Heroic Pages of the Invaded Veneto," he was awarded a high honor. After the war, in the parish of La Valle Agordina, he openly supported the Popular Party, even in the 1924 elections, displeasing the local fascists who had him arrested under pretext. A leading figure in Catholic Action and the Catholic Explorers, in the early 1930s he was expelled from La Valle, first for San Pietro di Cadore and then for Pieve d'Alpago. After a clash with partisans outside Pieve in August 1944, Pieve and Mistran were burned by the German army. After the Second World War, emigration resumed strongly: the meager local resources offered no guarantee for a population primarily devoted to agriculture in a region virtually devoid of industry. The 1960s marked a turning point: investments flowed into the province of Belluno, new factories were built, and the tourism sector began to assume significant importance. Soon, with commitment and sacrifice, the Alpago population saw its standard of living improve, and the younger generations could count on more secure prospects, job availability, and new opportunities. In the Paludi area, numerous factories opened, employing thousands of people. In the upper part of the municipality, tourism and hospitality businesses gained prestige nationally and internationally; the community's economic and social conditions improved significantly.

Illustrious Figures:

Among the important figures born in the municipality is Placido Fabris, born in Pieve on August 29, 1802, and died in Venice on December 7, 1859. His works, some of which were irretrievably lost in a shipwreck, have been rediscovered by contemporary critics and firmly placed among the greatest of the first half of the 19th century. Portraiture, which enjoyed such popularity among the rising commercial bourgeoisie, was Fabris's preferred medium, and he had prestigious patrons such as the Tsar of Russia and Metternich. The artist, even though he was far away in his homes in Venice, Trieste, or London, always signed his paintings as Placido Fabris d'Alpago, a testament to his deep connection to his homeland. Despite being in a poor, rural area, the community of Pieve possessed sufficient resources and ambition to allow a talented young man to pursue his studies and establish himself in the field of painting.

Pieretto Bianco, whose family originated in Tignes, studied in Venice, where he began his career as a painter. In 1912, he decorated the hall for the 10th Venice Biennale of Modern Art; in Rome, he frescoed the Doria Pamphili Chapel; in New York, he worked as the first set designer at the Metropolitan Theater; in Havana, he decorated the National Library; other works are found at La Scala in Milan and the Rome Opera House. He died in 1937 in Bologna.

Alberto Vimina, born in 1603 in Belluno with the name Michele Bianchi, was a religious diplomat who studied to be a priest and served as curate of souls in Bolzano Bellunese in 1645. In 1648, he accompanied the apostolic nuncio to the Polish court in Warsaw. Commissioned by the Republic of Venice, he unsuccessfully met with the rebel Cossacks (settled in present-day Ukraine), then at war with Poland, in an attempt to seek an agreement to mobilize them against the Turks. He fared less well with the Tsar of Russia, who did not receive him, but whose troops conquered the city of Smolensk (now Belarus) during that time. Vimina left a remarkable, detailed account of this conquest. He was then archpriest of Pieve d'Alpago from 1652 to 1667, the year of his death. He left behind memorable accounts of his diplomatic missions to Poland, Russia, Sweden—where he met Queen Christina—and Ukraine. His memoirs remain, representing an unparalleled document for our knowledge of Eastern Europe in the 17th century, although much of his activity remains to be studied, including the years of his ministry in Pieve d'Alpago.

Flaminio Grappinelli, a master of painting who lived between the 17th and 18th centuries, was likely born in Pieve, as evidenced by his surname, which is well documented in local documents. Grappinelli's work was reevaluated only in the 19th century, taking inspiration from the saints placed in the Belluno cathedral, but is considered to be of high qualitative and expressive value.